ACP-Dokumente sind ein wichtiger Baustein des ACP-Konzepts. Sie unterstützen in besonderer Weise, dass der Wille von nicht entscheidungsfähigen Patient:innen in einer gesundheitlichen Krise bekannt ist und umgesetzt werden kann.

Damit die Dokumente die Funktion der Übermittlung des Patienten-Willens an das Behandlungs-Team übernehmen können, müssen sie

- für das Behandlungsteam verlässlich sein, also den gut abgewogenen, aktuellen Willen der Patient:innen bestmöglich widerspiegeln. (Verlässlichkeit, Aktualität)

- häufige Entscheidungen in gesundheitlichen Krisen antizipieren und dafür relevante Behandlungswünsche und –präferenzen der vorausplanenden Person abbilden. (Aussagefähigkeit)

- für die Anwender (also Behandlungsteams, insbesondere in Pflegeeinrichtungen, Rettungsdiensten und Krankenhäusern) schnell und unmissverständlich erfassbar sein, was in der Realität am Ehesten dann erreichbar ist, wenn überall die gleichen Formulare Verwendung finden und die Anwender durch entsprechende Schulungs- bzw. Informationswege damit vertraut gemacht worden sind (Verständlichkeit, Einheitlichkeit).

- in einer gesundheitlichen Krise zur Hand sein und von den Anwendern auch akzeptiert werden. (Auffindbarkeit, Akzeptanz)

ACP-Dokumente, die diese Voraussetzungen erfüllen, wurden im Rahmen von ACP-Forschungsprojekten in den Jahren 2007–2015 (teilweise unter Rückgriff auf internationale Entwicklungen) erstellt und werden unter dem Dach der ACP Deutschland kontinuierlich weiterentwickelt. ACP-Gesprächsbegleiter:innen, die nach dem Standard der Fachgesellschaft qualifiziert wurden, können diese nutzen, um den Patientenwillen auf dem Boden der ACP-Gespräche im Sinne und gemeinsam mit der vorausplanenden Person zu verschriftlichen. Von einer Verwendung dieser Dokumente ohne die Unterstützung nach den Standards der ACP Deutschland zertifizierter ACP-Gesprächsbegleiter wird dringend abgeraten, da Missverständnisse und Fehleinträge mit fatalen Konsequenzen die Folge sein können.

Nach den Standards der ACP Deutschland lassen sich folgende ACP-Dokumente unterscheiden:

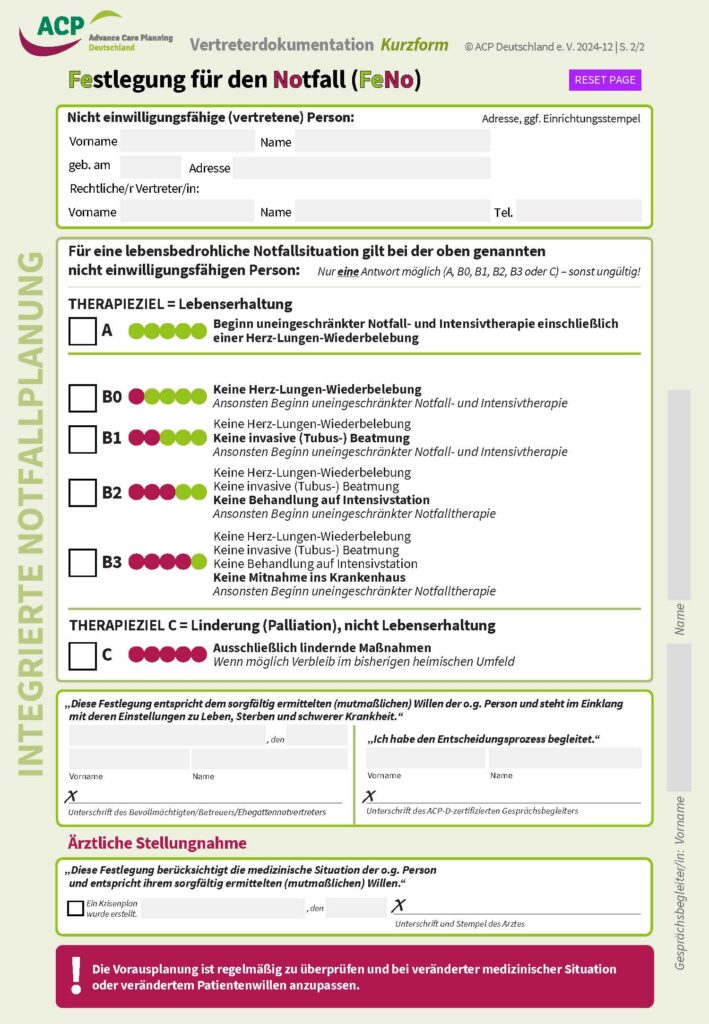

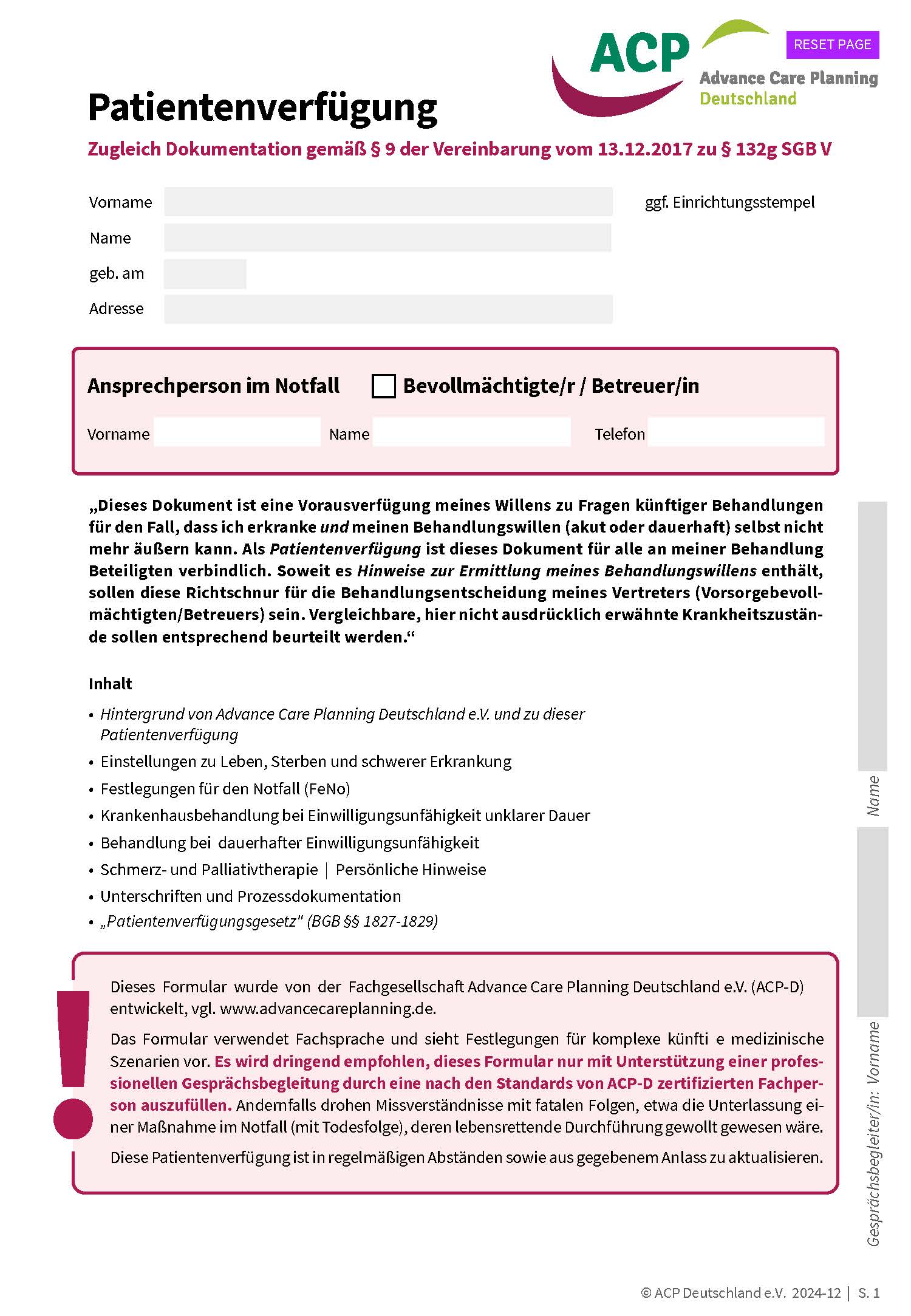

ACP-Patientenverfügung (PV)

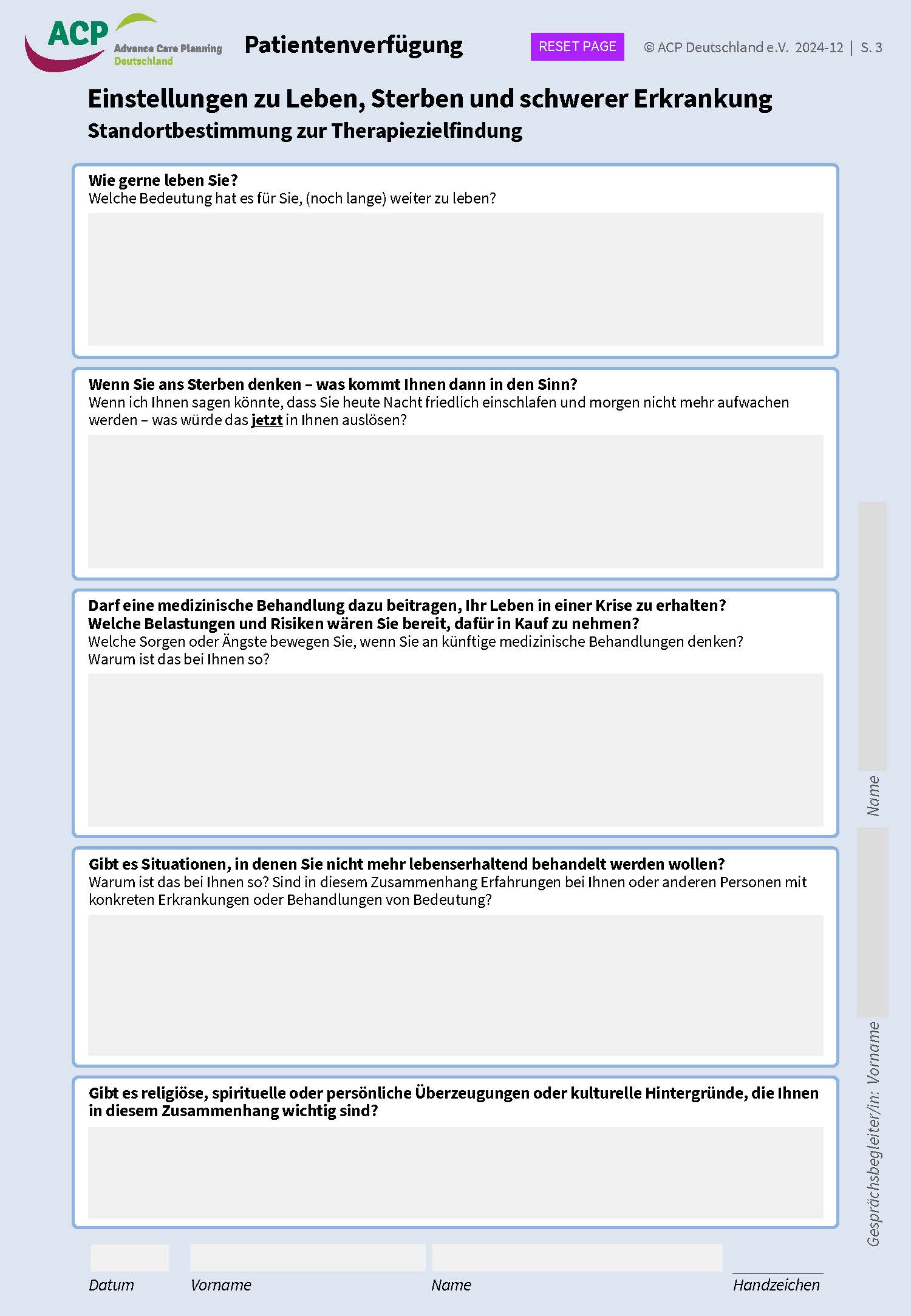

Die ACP-Patientenverfügung richtet sich an erwachsene Menschen, die selbstverantwortlich für sich entscheiden können. Die komplette Patientenverfügung beinhaltet neben erläuternden Texten für mögliche Anwender (Behandlungs-Teams) folgende Bestandteile:

Titelblatt

Einstellungen zu Leben, Sterben und schwerer Erkrankung

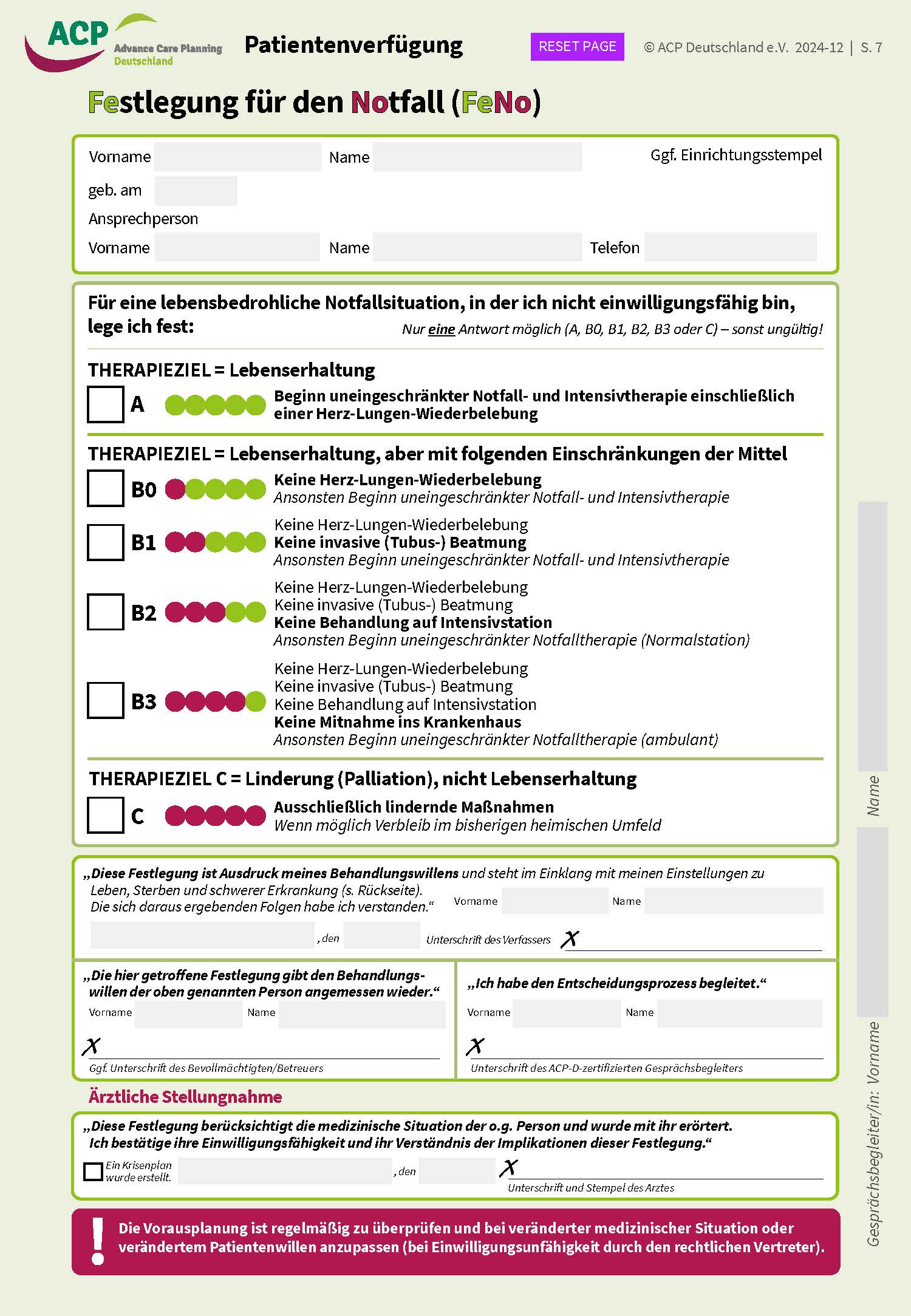

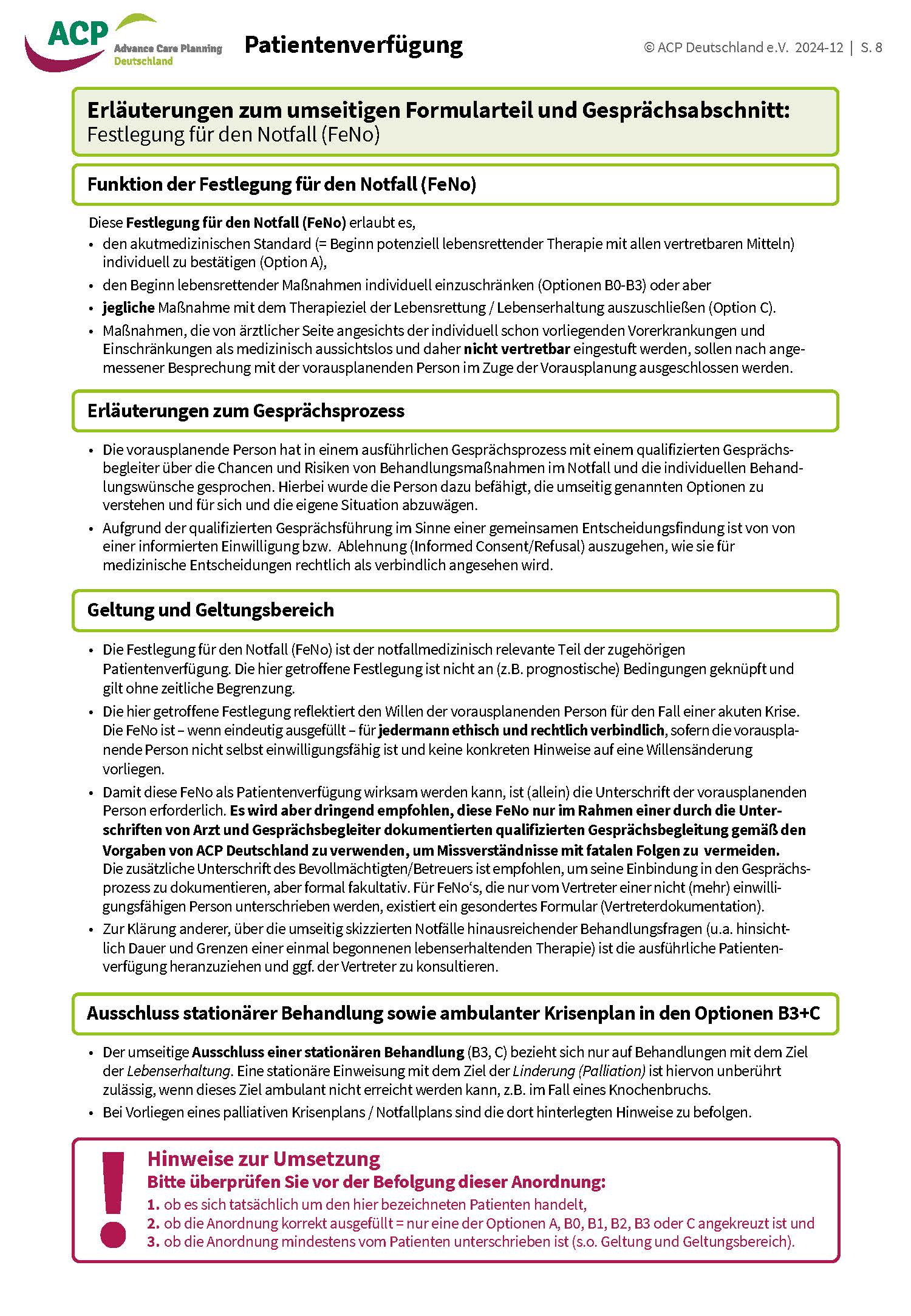

Festlegungen für den Notfall (FeNo)

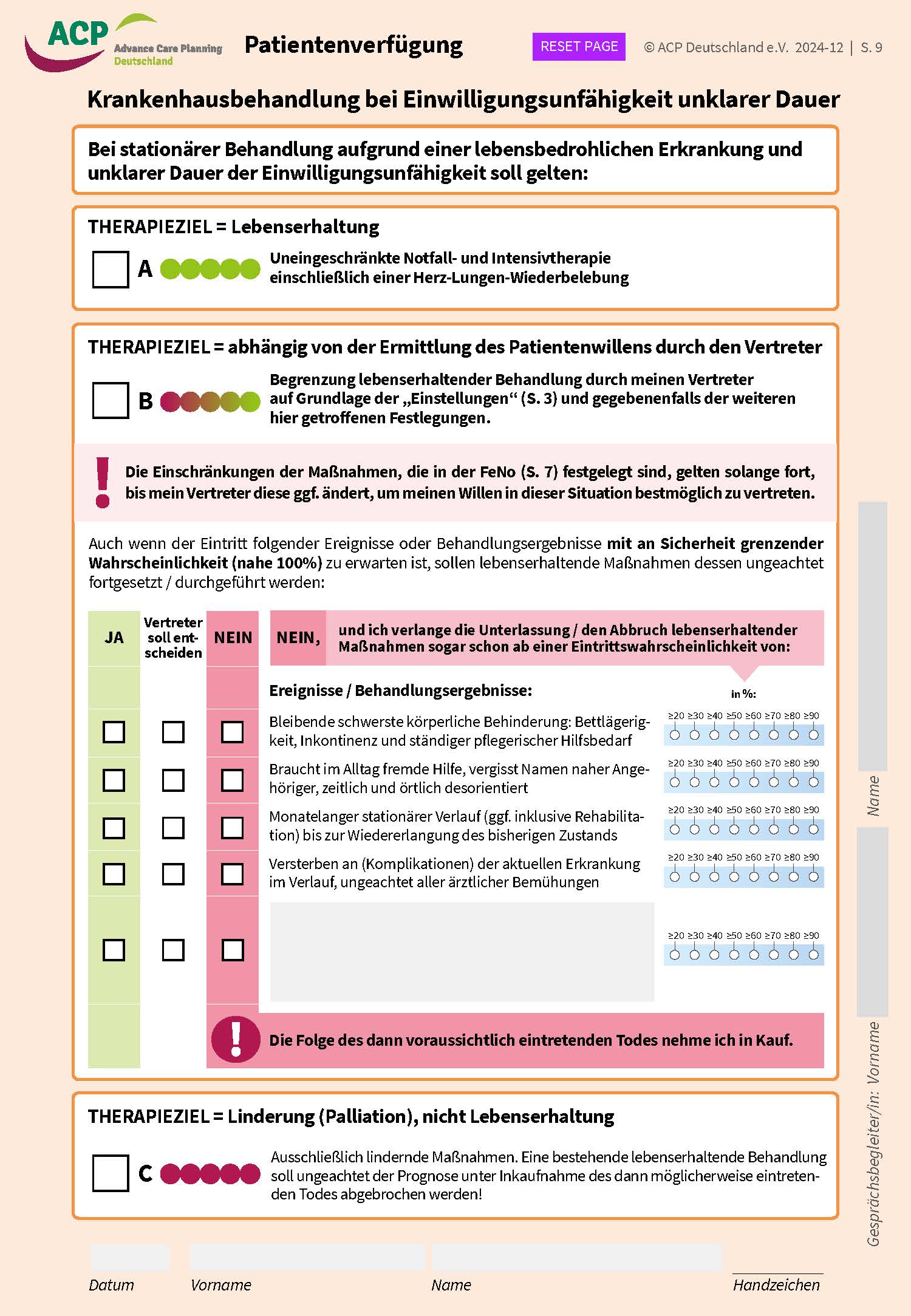

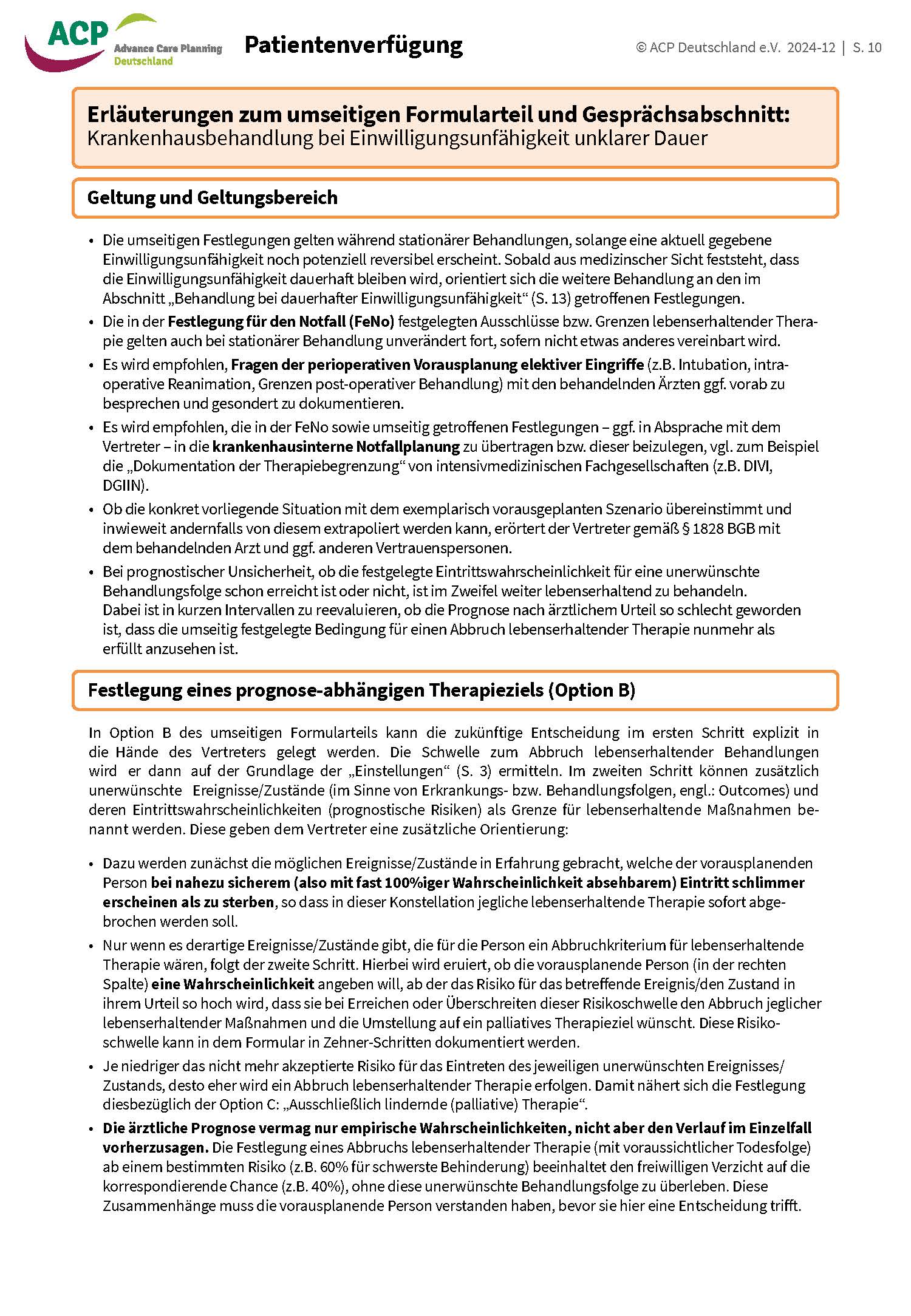

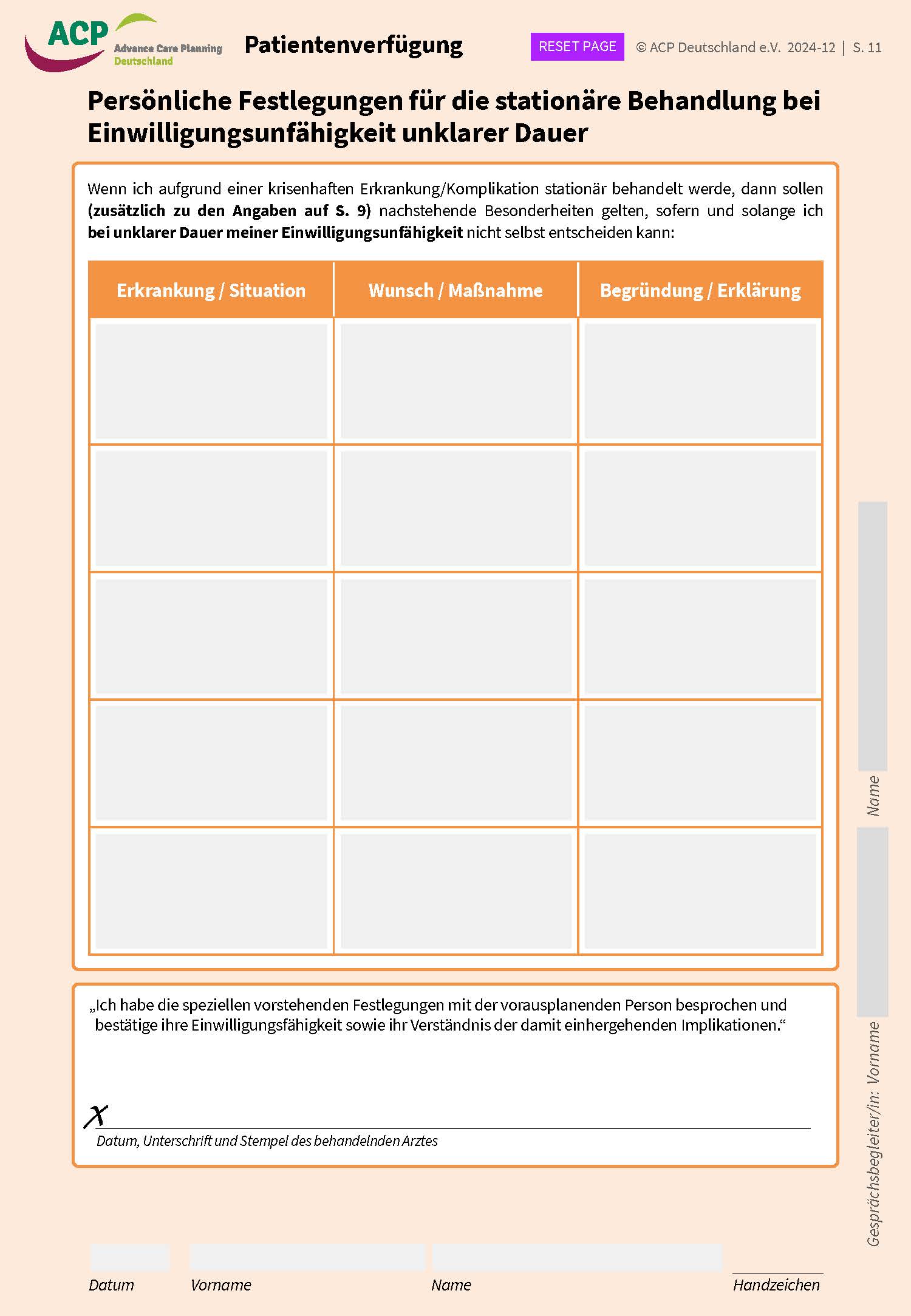

Krankenhausbehandlung bei Einwilligungsunfähigkeit unklarer Dauer

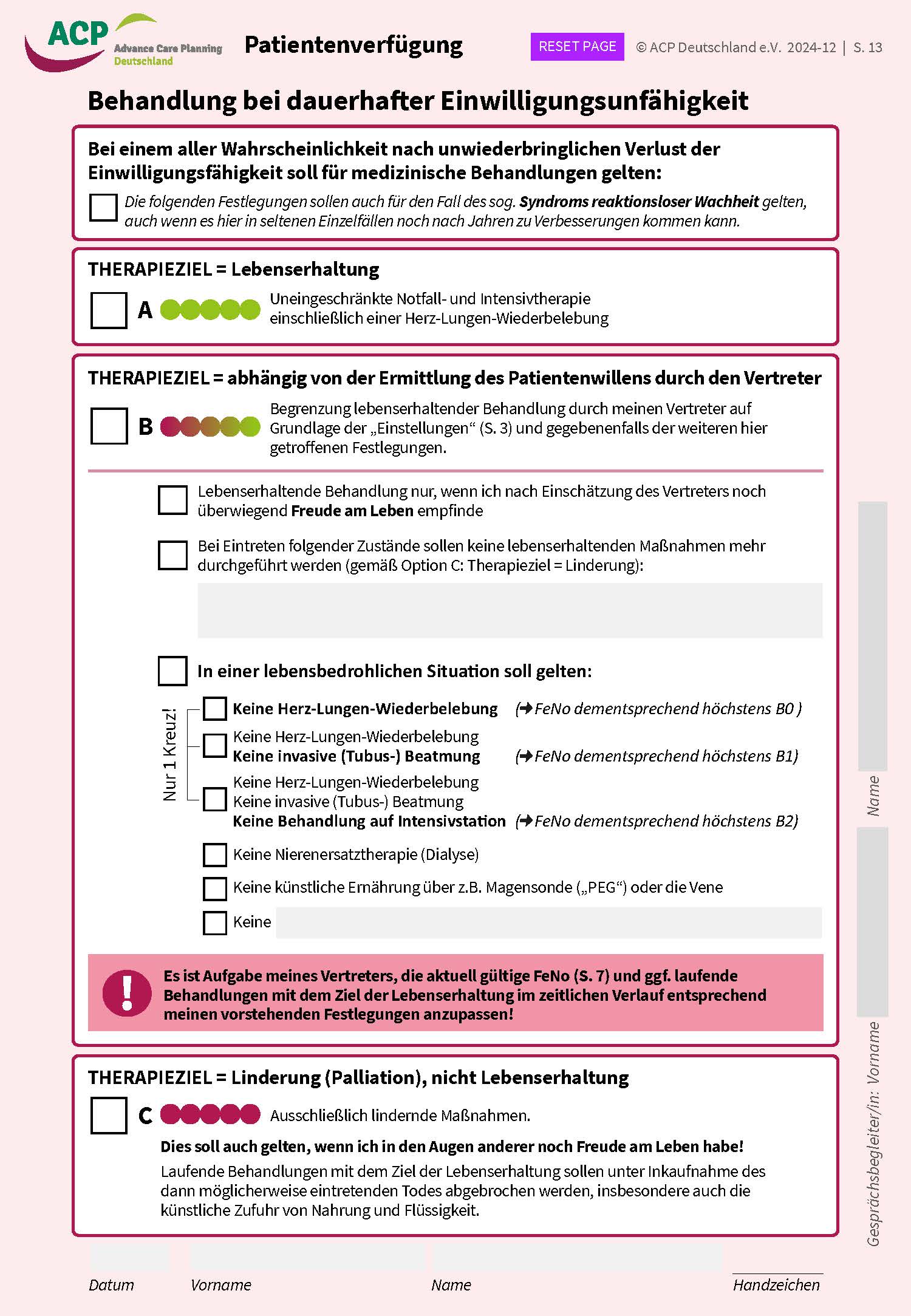

Behandlung bei dauerhafter Einwilligungsunfähigkeit

Schmerz- und Palliativtherapie & Persönliche Hinweise

Unterschriften und Prozessdokumentation

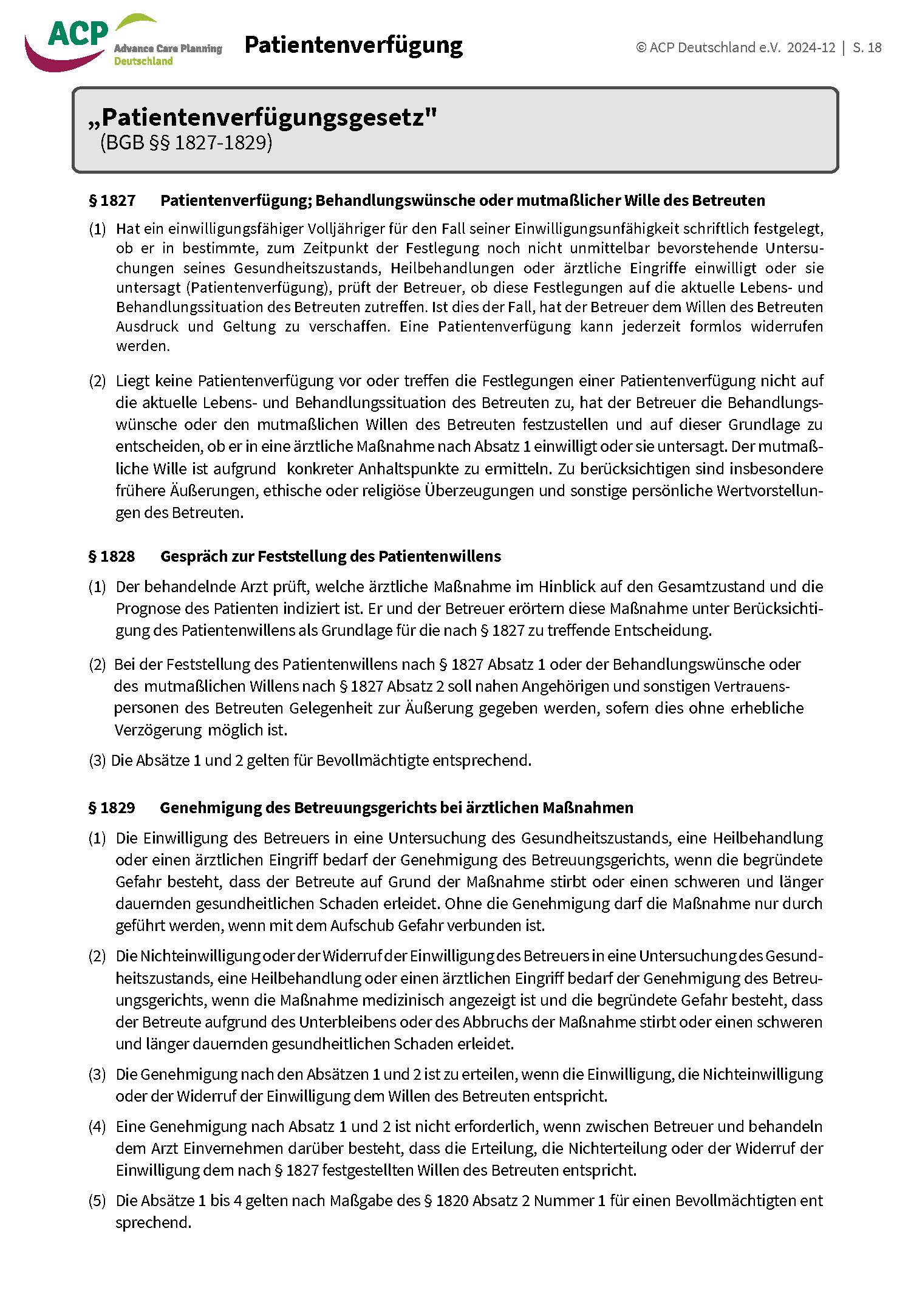

Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 04.05.21 (BGB § 1827ff)

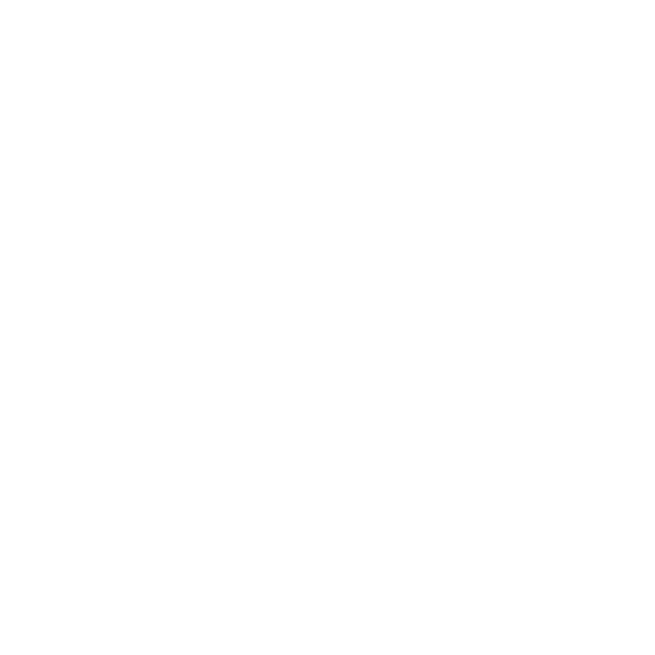

ACP-Vertreterdokumentation (VD)

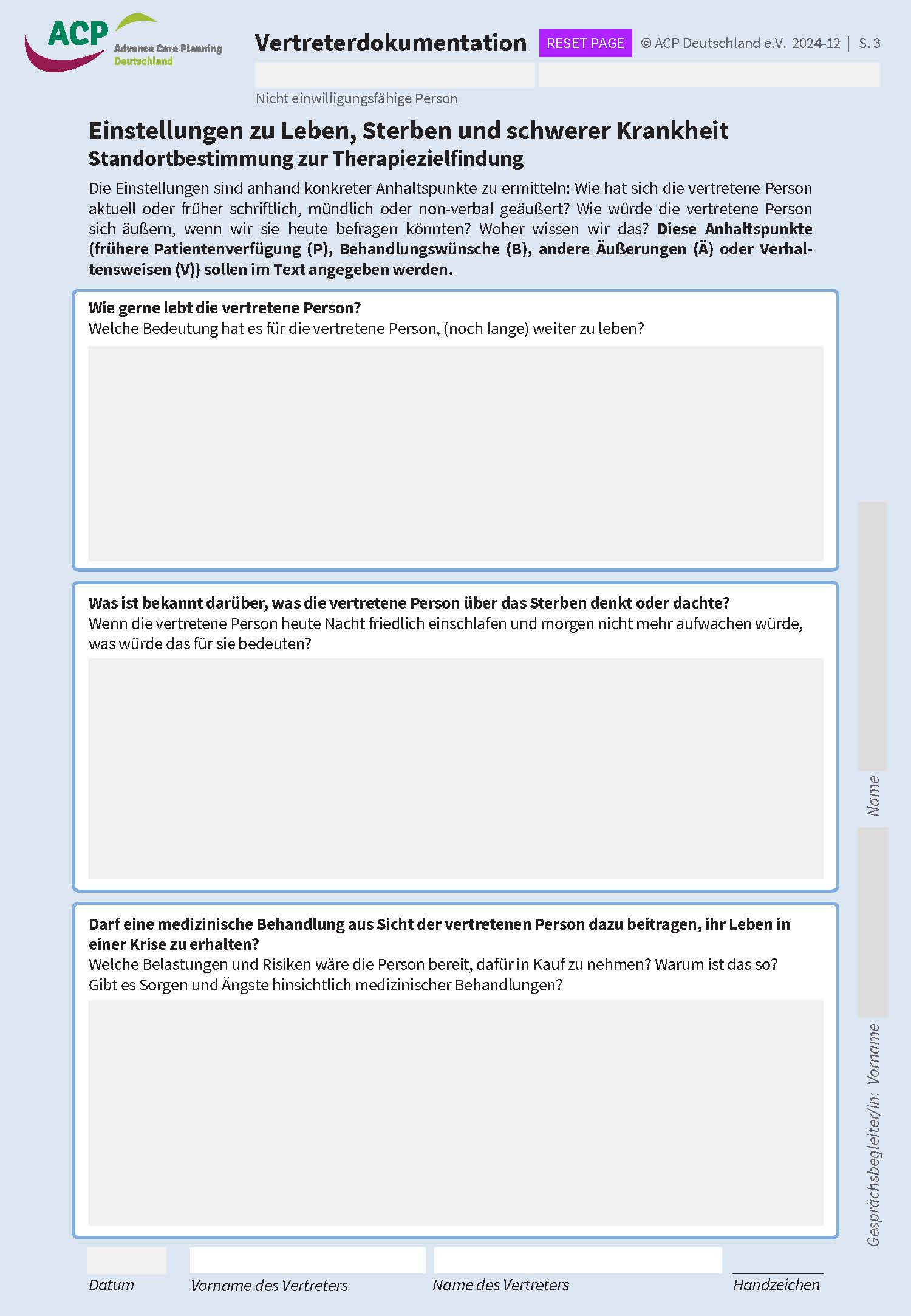

Die ACP-Vertreterdokumentation wurde für Vertreter entwickelt, die den mutmaßlichen Willen der dauerhaft nicht mehr selbst einwilligungsfähigen Personen, deren Betreuer/Bevollmächtigter sie sind, gemäß ACP-Deutschland Standard ermittelt haben und die resultierenden Festlegungen für Behandlungen in künftigen gesundheitlichen Krisen dokumentieren wollen, damit sie ggf. von Dritten (Behandlungsteams) beachtet werden. Die Vertreterdokumentation beinhaltet neben den erläuternden Texten für die Behandlungs-Teams folgende Hauptabschnitte:

Titelblatt

Einstellungen zu Leben, Sterben und schwerer Erkrankung

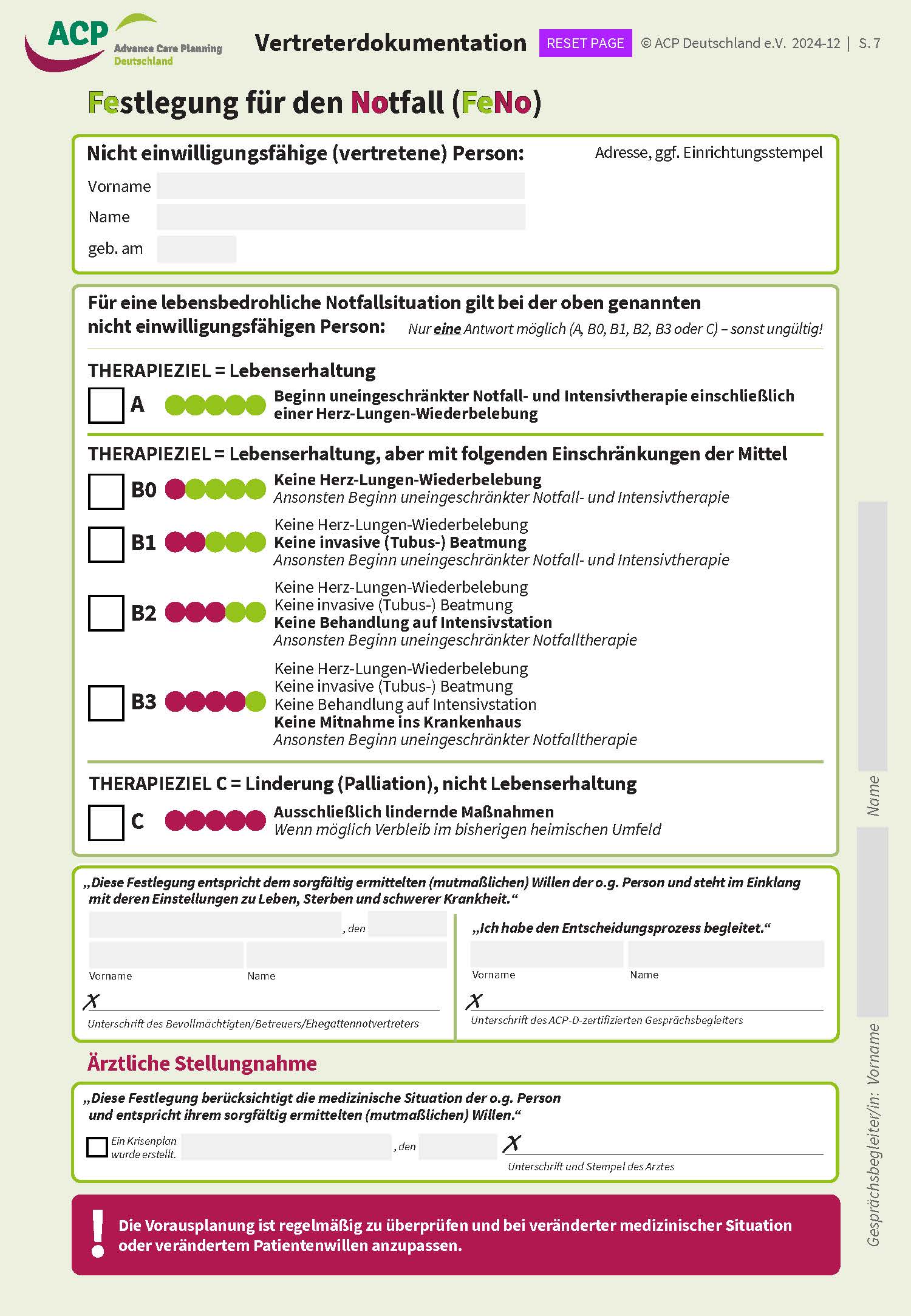

Festlegungen für den Notfall (FeNo)

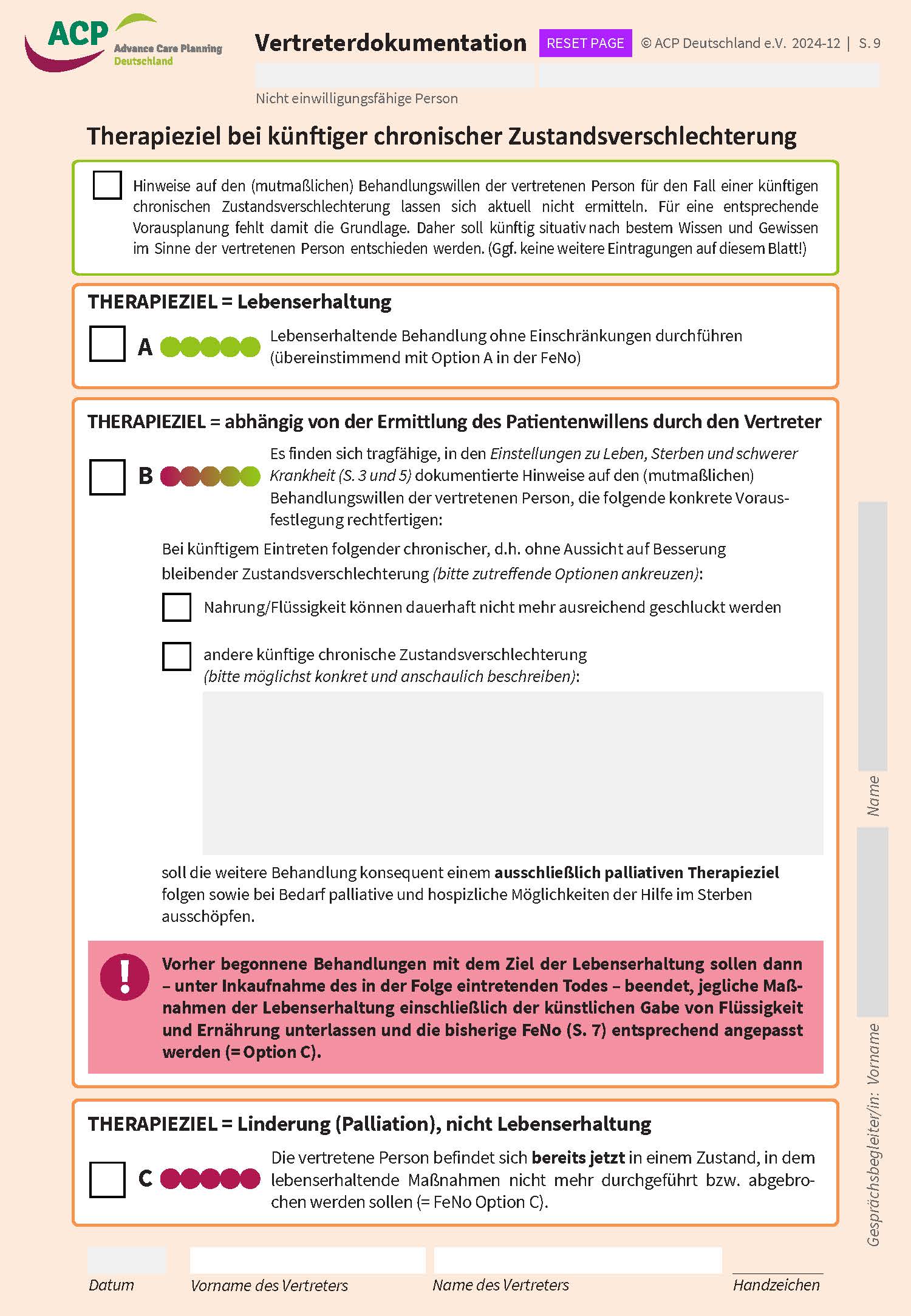

Therapieziel bei künftiger chronischer Zustandsverschlechterung

Schmerz- und Palliativtherapie & Persönliche Hinweise

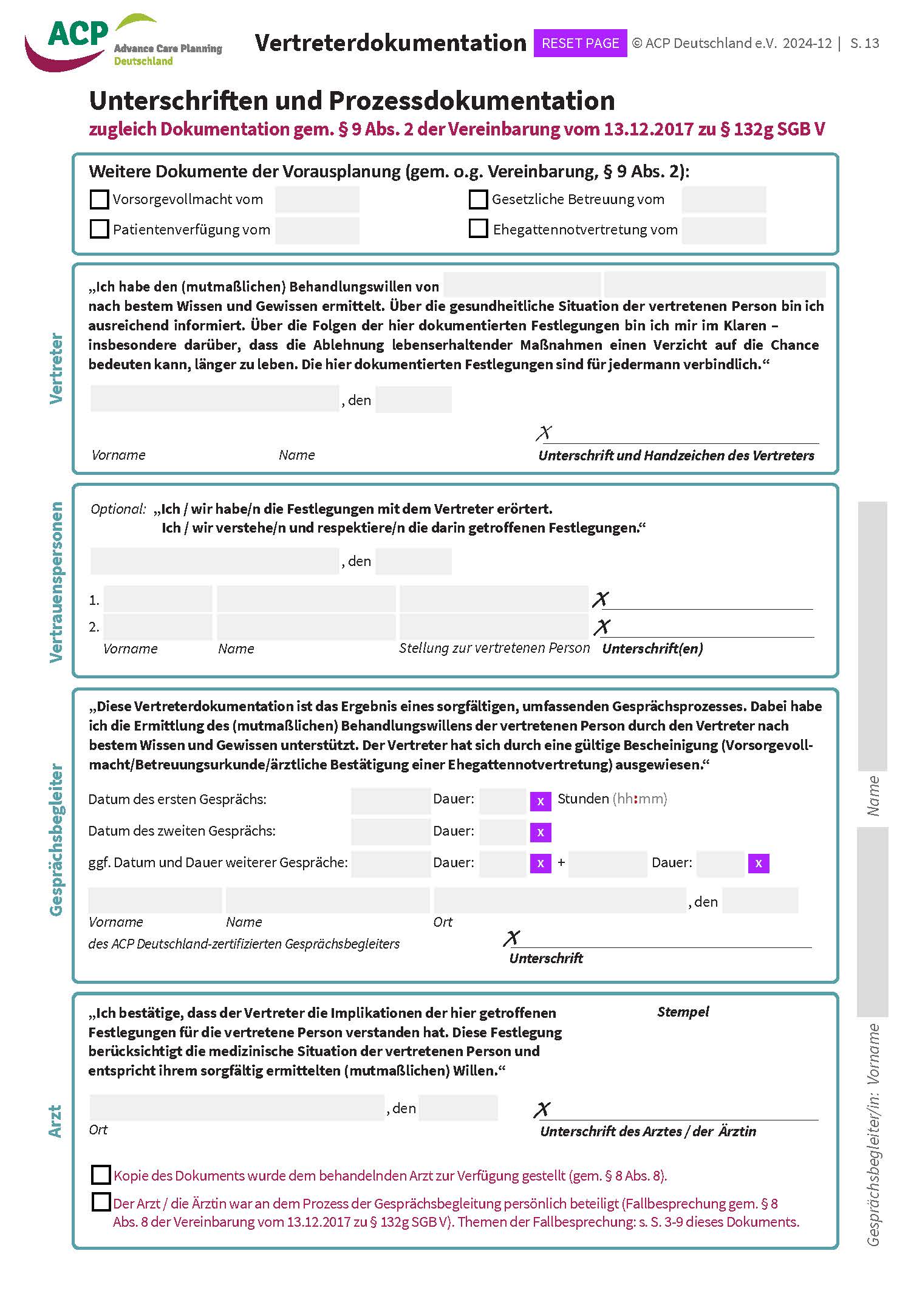

Unterschriften und Prozessdokumentation

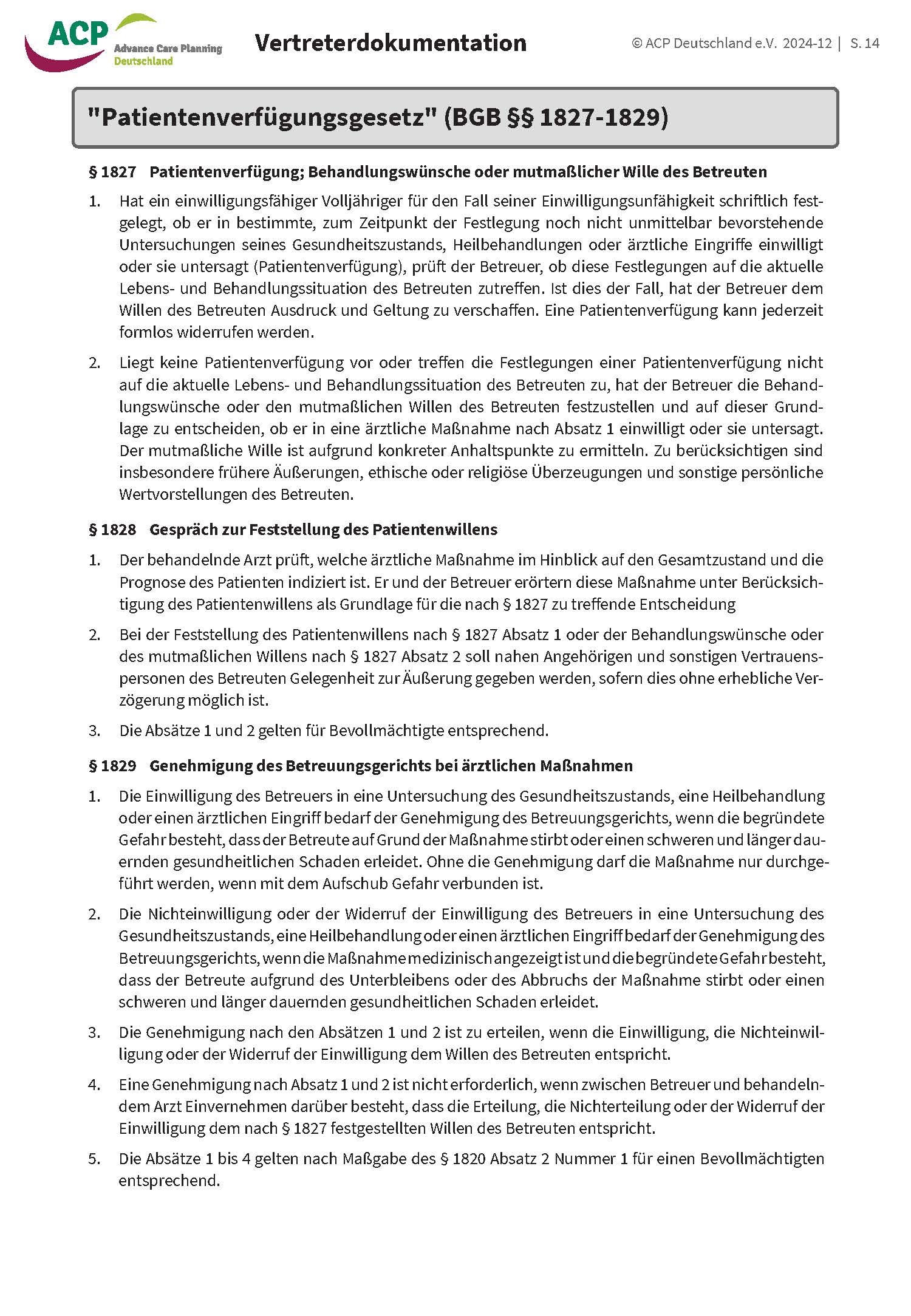

Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 04.05.21 (BGB §§ 1827 ff)

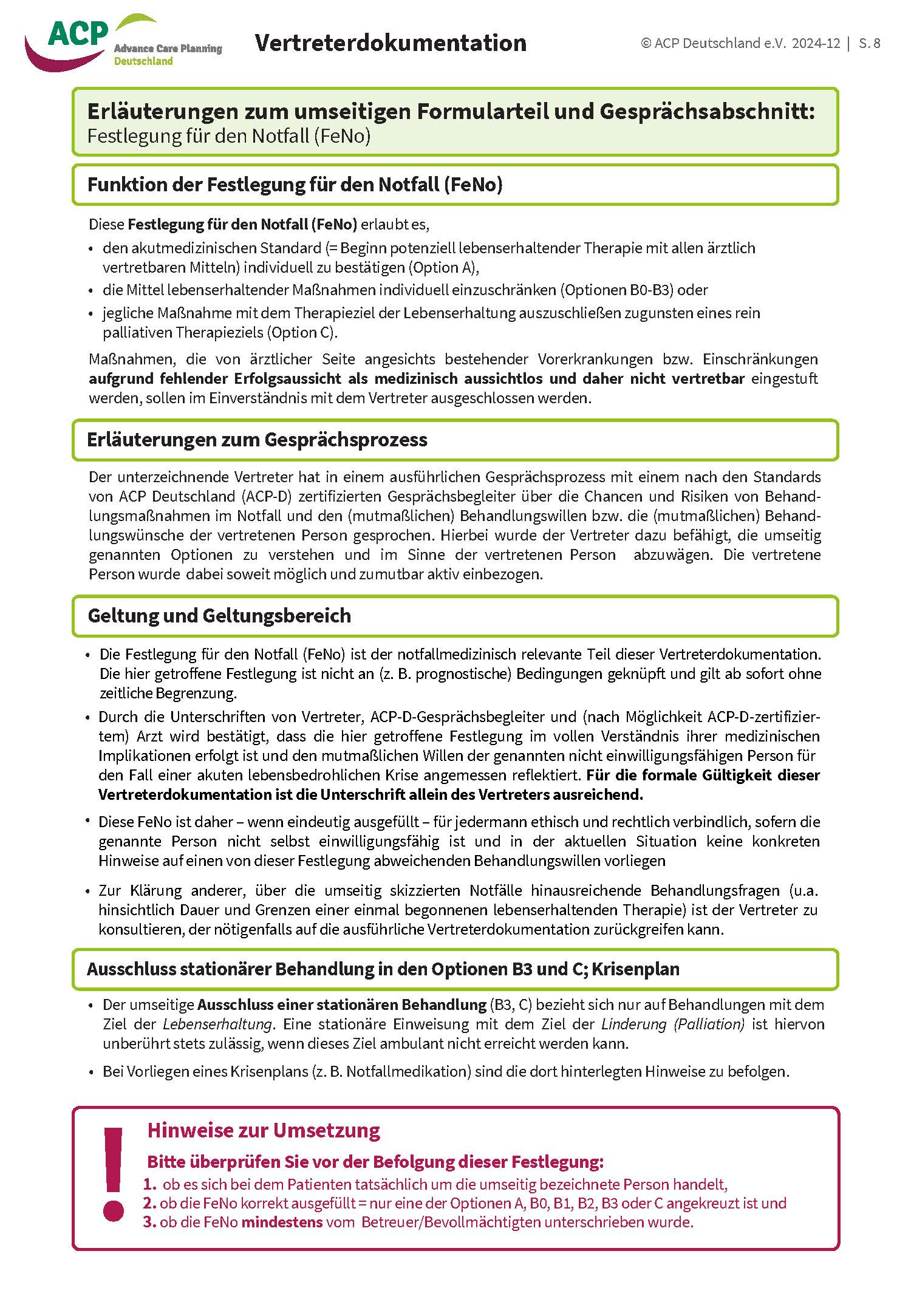

Festlegung für den Notfall (FeNo) als integraler Teil von PV und VD

Die Festlegung für den Notfall (FeNo) ist ein zentraler und in der Praxis besonders relevanter Bestandteil sowohl der Patientenverfügung als auch der Vertreterdokumentation nach ACP-D-Standard. Es handelt sich dabei um einen übersichtlichen, auf eine Seite beschränkten Notfallbogen, der auf die wenigen Behandlungs- und Managemententscheidungen beschränkt ist, die in akut lebensbedrohlichen Situationen getroffen werden müssen. Typischerweise ist die Prognose der betroffenen Patientinnen in dieser Situation nicht oder nur ungenau zu bestimmen.

Die FeNo gilt nach einer Einweisung ins Krankenhaus auch dort für die darin beschriebenen Situationen weiter. Im Zusammenhang mit geplanten Operationen oder Interventionen ist es wichtig, dass die behandelnden Ärzt:innen über die bestehende FeNo informiert sind und ggf. mit dem Einverständnis des Patienten abweichende Festlegungen für einen definierten Zeitraum während des geplanten Eingriffs und danach getroffen werden können. Mit den sich in diesem Zusammenhang ergebenden Fragen beschäftigt sich die AG Krankenhaus der ACP-D.

Die FeNo wurde 2014 unter dem Namen „Hausärztliche Anordnung für den Notfall (HAnNo)“ im Deutschen Ärzteblatt publiziert, 2018 wurde die Bezeichnung in „Ärztliche Anordnung für den Notfall (ÄNo)“ geändert. Die Umbenennung in „Festlegung für den Notfall (FeNo)“ erfolgte in 2023 und trägt der Tatsache Rechnung, dass es sich in erster Linie um eine Festlegung der betroffenen Person (oder, falls diese nicht einwilligungsfähig ist, ihres Vertreters) ist, die von ärztlicher Seite lediglich bestätigt wird. Inhaltlicher Aufbau und Layout des Dokuments haben sich in der Praxis vielfach bewährt und sind seit 2014 im Wesentlichen unverändert geblieben.

Layout, Struktur und Inhalt der FeNo sind zwischenzeitlich vielfach mit größeren oder kleineren Änderungen von anderer Seite übernommen bzw. kopiert worden, vgl. etwa den Düsseldorfer Notfallausweis sowie die Notfallbögen der Landesärztekammern Sachsen und Thüringen. Auch manche Krankenhäuser (z.B. das Universitätsklinikum Essen) nutzen für definierte Stationen die für die FeNo entwickelte Nomenklatur. Diese Nutzung durch Dritte ist rechtlich zulässig, da die kurzen Texte der FeNo nicht urheberrechtlich geschützt sind (und auch nicht geschützt werden könnten), wobei ein Verweis auf das Copyright der ACP-D erfolgen sollte.

Sie finden die Abbildungen der FeNo in den vorstehenden Rubriken Patientenverfügung und Vertreterdokumentation sowie in der nachstehenden Rubrik Integrierte Notfallplanung.

Die Integrierte Notfallplanung (INP)

Standards

Qualifizierung

Unterstützungsleistungen

Notfallplanung (INP)

FAQ

Dokumentation (Vorausverfügung)

Downloads